Este blog no trata de comentar cosas de ahora mismo sobre ese magnífico lugar de Tenerife, al menos por ahora. Sólo mostrar recuerdos y añoranzas de un tiempo ido desde una perspectiva muy personal y por lo tanto, subjetiva

Atardecer

Septiembre 2009

lunes, 22 de noviembre de 2010

TARDES DE CINE

Fotografía de estudio. Archivo familiar de Carmen y Víctor Núñez. De izquierda a derecha: Enriqueta, Concepción y Cándido Núñez Fuentes (c.1909). El primer cinematógrafo de la Punta del Hidalgo se inauguró por iniciativa de Cándido Núñez en las "Casas de Perera" en 1931. Enriqueta fue también veraneante de la Punta toda la vida junto con su esposo, Eugenio Martín, y sus hijos Elena y Enrique (Quique), el cual fue uno de los fundadores de los Sabandeños.

El cinematógrafo, que así se llamaba por aquel entonces, llegó a la Punta del Hidalgo en el primer tercio del siglo XX. Desconozco si antes de 1931 hubo cine en el lugar, pero en ese año mi tío abuelo Cándido Núñez Fuentes solicitó permiso al Ayuntamiento de La Laguna para abrir una sala de cine en las Casas de Perera (1). Desde esa fecha resulta para mí difícil descifrar qué ocurrió hasta mi niñez, pero ya en esa edad el cine era parte sustancial del entretenimiento en la Punta, aunque ya vinculado a otra empresa.

La sala de exhibición de aquella época estaba, y aún está el edificio, a un lado de la Carretera General, muy cerca de donde estuvo la pequeña y familiar Oficina de Correos. En aquella época las proyecciones se hacían en determinados días de la semana existiendo, que yo recuerde, dos sesiones los domingos, una para niños a las cuatro de la tarde, y otra para adultos al anochecer. Es probable que en mitad de la semana tambié hubiera proyección al menos un día.

Subíamos presurosos y endomingados por el Toscalito bajo un sol de justicia, con el dinero para el cine y una peseta para golosinas. Todos los chiquillos nos arremolinábamos en torno a la taquilla y al entrar ocupábamos los lugares que estuvieran libres. Las instalaciones del local eran anárquicas: había butacas propias de una sala de cine, todas ellas de madera y sin tapizar, pero abundaban bancos rústicos con o sin respaldo y sillas de tijera. Pero esas incomodidades son poca cosa cuando se tienen pocos años y el interés estaba puesto en la magia de la pantalla.

Las películas, - previo inevitable y atrasado "NODO", que traía siempre alguna inauguración importante y la apertura del año judicial ¡del año anterior!- , solían tener una temática bastante homogénea: cine del oeste, de aventuras, de romanos y alguna que otra musical, algo que nos reventaba. Ver aparecer en la pantalla a Joselito cantando en "El pequeño ruiseñor..."; con Marisol éramos más indulgentes, aunque los de La Laguna ya las habíamos visto todas en el cine Coliseum o en el Parque Victoria, pero ahora tenían el "aliciente" de que eran entrecortadas y con planos completos ausentes de la trama porque, como característica general, la cinta se rompía una y otra vez, con el consiguiente pataleo, que era también parte consustancial de la diversión. Previo a esos pataleos ocasionales ya había habido uno general por la tardanza en el inicio de la sesión. Aquel inevitable, "¡ que empiece ya, que ya es la hora!", era coreado de manera universal y reiterada.

Además de esas, había interrupciones previstas. De repente se hacía la oscuridad en la sala, desapareciendo las imágenes de la pantalla y oyéndose en la penunbra una voz que salía de la cabina de proyección que decía gritando para hacerse oir en medio del barullo: "¡Caaambio de bobina!"

Con todo, lo mejor de la diversión era el descanso, ya que salíamos en tropel hacia la cantina para beber un vaso de Clipper caliente y de color reflectante, así como comprar paquetes de chicle Bazooka, que habríamos rápidamente para ver los "chistes", viñetas que por estos lares siempre estaban en inglés y que nadie entendía ni por asomo, en una época en la que eso de los idiomas se cultivaba poco en las escuelas. Uno de aquellos veranos se nos sentaba de forma reiterada en la fila delantera una niña que tenía abundantes tirabuzones y que, además de taparnos la visión tenía en su contra que no era de la Hoya, era de "allá alante". ¿Hace falta explicar en dónde acabaron los chicles Bazooka uno de aquellos domingos tórridos? A la semana siguiente nuestra pobre víctima apareció con sus amigas y con el pelo corto, no sé si para alivio de ella, pero casi seguro que con el disgusto tremebudo de su madre.

La salida, una vez terminado el pase de la película, era apoteósica. En tropel y a empujones los grupos afines nos reuníamos para regresar hasta los repectivos barrios punteron. Corriendo Toscalito abajo imitábamos, como otros chicos de la época, lo que acabábamos de ver en la pantalla, fuera una película de romanos o del oeste, acabando en más de una ocasión a pedrada limpia entre diferentes pandillas por interpretaciones banales del guión. Era casi tradicional que al menos una vez en verano, bajando a la carrera, tropezáramos con alguna piedra y nuestras rodillas acabaran ensangrentadas.

El cine constituyó, para la sociedad en general, una fuente de nuevos mitos. Tal era el caso de una vecina de la carretera, muy buena persona, conocida como Eugenia "la Tambora". Mujer alta y espigada que vestía faldas superpuestas para disimular su delgadez y que era una fervorosa seguidora del intérprete de "¡Ay Jalisco, no te rajes!", Jorge Negrete. Se decía que, cuando el actor y cantante falleció en 1953 Eugenia se puso de luto, sacó sus ahorrillos y se fue a ver al cura para que dijera con ellos misas por el difunto... Se gastó unos buenos duros, dicen, porque el cura estuvo nombrando en las misas a Jorge Negrete durante un año. Puede que sea una leyenda..., o puede que no.

TEXTO: V. Núñez

=================================================================

(1) Ramírez Guedes, E. "El espectáculo cinematográfico en La Laguna. Desde sus inicios hasta la Guerra Civil". Exmo. Ayuntamiento de La Laguna, Año 2020. Pág.110.

Subíamos presurosos y endomingados por el Toscalito bajo un sol de justicia, con el dinero para el cine y una peseta para golosinas. Todos los chiquillos nos arremolinábamos en torno a la taquilla y al entrar ocupábamos los lugares que estuvieran libres. Las instalaciones del local eran anárquicas: había butacas propias de una sala de cine, todas ellas de madera y sin tapizar, pero abundaban bancos rústicos con o sin respaldo y sillas de tijera. Pero esas incomodidades son poca cosa cuando se tienen pocos años y el interés estaba puesto en la magia de la pantalla.

Las películas, - previo inevitable y atrasado "NODO", que traía siempre alguna inauguración importante y la apertura del año judicial ¡del año anterior!- , solían tener una temática bastante homogénea: cine del oeste, de aventuras, de romanos y alguna que otra musical, algo que nos reventaba. Ver aparecer en la pantalla a Joselito cantando en "El pequeño ruiseñor..."; con Marisol éramos más indulgentes, aunque los de La Laguna ya las habíamos visto todas en el cine Coliseum o en el Parque Victoria, pero ahora tenían el "aliciente" de que eran entrecortadas y con planos completos ausentes de la trama porque, como característica general, la cinta se rompía una y otra vez, con el consiguiente pataleo, que era también parte consustancial de la diversión. Previo a esos pataleos ocasionales ya había habido uno general por la tardanza en el inicio de la sesión. Aquel inevitable, "¡ que empiece ya, que ya es la hora!", era coreado de manera universal y reiterada.

Además de esas, había interrupciones previstas. De repente se hacía la oscuridad en la sala, desapareciendo las imágenes de la pantalla y oyéndose en la penunbra una voz que salía de la cabina de proyección que decía gritando para hacerse oir en medio del barullo: "¡Caaambio de bobina!"

Con todo, lo mejor de la diversión era el descanso, ya que salíamos en tropel hacia la cantina para beber un vaso de Clipper caliente y de color reflectante, así como comprar paquetes de chicle Bazooka, que habríamos rápidamente para ver los "chistes", viñetas que por estos lares siempre estaban en inglés y que nadie entendía ni por asomo, en una época en la que eso de los idiomas se cultivaba poco en las escuelas. Uno de aquellos veranos se nos sentaba de forma reiterada en la fila delantera una niña que tenía abundantes tirabuzones y que, además de taparnos la visión tenía en su contra que no era de la Hoya, era de "allá alante". ¿Hace falta explicar en dónde acabaron los chicles Bazooka uno de aquellos domingos tórridos? A la semana siguiente nuestra pobre víctima apareció con sus amigas y con el pelo corto, no sé si para alivio de ella, pero casi seguro que con el disgusto tremebudo de su madre.

La salida, una vez terminado el pase de la película, era apoteósica. En tropel y a empujones los grupos afines nos reuníamos para regresar hasta los repectivos barrios punteron. Corriendo Toscalito abajo imitábamos, como otros chicos de la época, lo que acabábamos de ver en la pantalla, fuera una película de romanos o del oeste, acabando en más de una ocasión a pedrada limpia entre diferentes pandillas por interpretaciones banales del guión. Era casi tradicional que al menos una vez en verano, bajando a la carrera, tropezáramos con alguna piedra y nuestras rodillas acabaran ensangrentadas.

El cine constituyó, para la sociedad en general, una fuente de nuevos mitos. Tal era el caso de una vecina de la carretera, muy buena persona, conocida como Eugenia "la Tambora". Mujer alta y espigada que vestía faldas superpuestas para disimular su delgadez y que era una fervorosa seguidora del intérprete de "¡Ay Jalisco, no te rajes!", Jorge Negrete. Se decía que, cuando el actor y cantante falleció en 1953 Eugenia se puso de luto, sacó sus ahorrillos y se fue a ver al cura para que dijera con ellos misas por el difunto... Se gastó unos buenos duros, dicen, porque el cura estuvo nombrando en las misas a Jorge Negrete durante un año. Puede que sea una leyenda..., o puede que no.

TEXTO: V. Núñez

=================================================================

(1) Ramírez Guedes, E. "El espectáculo cinematográfico en La Laguna. Desde sus inicios hasta la Guerra Civil". Exmo. Ayuntamiento de La Laguna, Año 2020. Pág.110.

jueves, 18 de noviembre de 2010

AÑOS 50. MIS VIVENCIAS

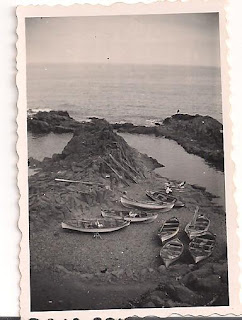

Punta del Hidalgo. Imágenes del Puertito, 1939.

Autor de las fotografías: Víctor Núñez Izquierdo.

Texto: Víctor Núñez García.

Texto: Víctor Núñez García.

En un espacio de más de veinte años hasta mi nacimiento (1950), como es natural, sucedieron muchas cosas en La Punta. Algunas de ellas están recogidas en el libro de María Rosa Alonso, "Un rincón tinerfeño. La Punta del Hidalgo", en artículos de ella misma publicados en "El Día", o de mi padre, Víctor Núñez Izquierdo. Otras, en cambio, se conservaron en las mentes de sus protagonistas o espectadores como anécdotas de vivencias muy personales. Algunas de ellas se comentaban y repetían en las largas sobremesas o en las tertulias, fueran ellas mañaneras o nocturnas, a la luz éstas del espléndido cielo puntero, aún sin contaminación lumínica. Tal era el caso de la pequeña y trágica historia de Donato, pescador de la Hoya Baja, hombre bregado en mares, que murió ahogado en un charquito minúsculo cuando le dio una crisis de epilepsia mientras buscaba carnada. Alguna de esas historias quedaban en la memoria, como las míticas pesquerías en las Salvajes o las peleas a remazo limpio con los pescadores del Pris o del Valle...

En aquella época, antes de la llegada de los "infiernillos" todavía se cocinaba en la casa de los abuelos con carbón. La cantidad de carbón necesario para usar en le verano se encargaba de un año para otro. Me llamaba la atención la llegada de aquellas mujeres que bajaban, algunas descalzas, desde las Montañas, nombre genérico para designar esa parte de la isla que es la cordillera de Anaga. Venían de Chinamada y los Batanes por las laderas del barranco de Azoca, cargadas con enormes sacos de carbón a la cabeza. Tocaban a las puertas -entiéndase esto como una licencia literaria, porque en la Punta nadie cerraba las puertas- con su mercancía. Mi abuela o Ángela las hacían pasar a la cocina para que almorzaran y que no tuvieran que regresar, barranco arriba, con el estómago vacío. En otras ocasiones traían frutas tempraneras: los primeros higos de leche, uvas, albaricoques o peras pierna de monja(1), de color pálido, pequeñas y sabrosas, que eran las preferidas de mi abuelo. Alguna de aquellas mujeres solía traer moras cuando era la temporada, con una cacharra en la cabeza y otra en una mano, anunciando a voz en cuello su preciosa mercancía color granate: "¡A las moras! ¡A las moras!"

Durante mi niñez la jornada empezaba en la casa antes de que Eulogio pusiera a funcionar "la máquina del agua" a las siete en punto de la mañana. La Máquina, vamos a ponerla con mayúsculas dada su importancia social y económica, estaba al lado del Puertito y aún se pueden ver allí sus ruinas, que bien podrían adecentarse como expresión de eso que se llama arquelogía industrial. Se oía un "puf, puf, puf" lento e inconfundible, que poco a poco iba ganando en intensidad y ritmo hasta que el motor arrancaba en serio. El olor a gasoil llegaba hasta mi cama, siendo ese el momento de comenzar a desperezarse. También era el instante en que mi abuelo Víctor encendía la primera cachimba del día, aún en la cama, e intentaba llamar mi atención para iniciar una conversación, cosa que hacía con una expresión propia e inconfundible: "¡piichuuu...!" Era también el momento en que aparecía Ángela con sendas limonadas muy azucaradas.

Cuando, a continuación, me asomaba al balcón y había marea baja, ya Eulogio "el de la Máquina" estaba en la Bajeta con su caña, dedicado a pasar la mañana pescando viejas, algo en lo que era un consumado maestro.

A esa hora ya hacía tiempo que los pescadores habían salido a la mar, después de haberse pasado la primera parte de la noche buscando carnada por el callao de Bajamar y la Punta. En esas horas nocturnas los "jachos" de petróleo brillaban por la costa, pudiendo adivinarse quiénes eran sus portadores por el lugar en donde se encontraban. A la mañana bien temprano, aún sin clarear el día, se les oía pasar en dirección al Puertito conversando.Con el tiempo, la reiteración y la costumbre podía identificar quiénes eran cada uno de ellos sin verlos, solo por sus voces. Con todo, estos hombres acostumbrados a la rudeza de su oficio, solían ser parcos en palabras, especialmente con aquellos que no les eran muy conocidos. Pasaban cargados con la carnada, las cañas y el resto de aparejos necesarios para comenzar una jornada de trabajo.

Eran seres solidarios, reconociendo así su pequeñez al lado de la inmensidad del océano. Se ayudaban unos a otros a sacar las barcas, que una tras otra salían a mar abierta por la pequeña bocana del puerto en dirección al Valle, las Salvajes, los Roques..., siempre costeando y fijando a veces su rumbo por accidentes geográficos de la costa o por árboles concretos que en ella habían. Cuando la mar estaba de bonanza y el viento era propicio, usaban velas. En aquellos tiempos aún no habían llegado los pequeños motores que facilitaron después las faenas. Todo era a golpe de brazo y constancia, dependiendo de sus propias fuerzas ante las embestidas imprevistas de la mar.

Los primeros motores produjeron una auténtica revolución. La chiquillería se arremolinaba en el Puertito o en la Muralla de la carretera gritando al unísono: "¡Un "baico" moto-o-or! ¡Un "baico" moto-o-or!, con un cantito rítmico y característico que duraba hasta que las barcas entraban por la bocana. Algunos de los chicos, conscientes de que sus padres no tenían aún motor, cuando los veían regresar con la vela desplegada, gritaban en competición con los otros: "¡Un "baico e" ve-e-la! ¡Un "baico e" ve-e.la!". Al final, todos salían corriendo para ayudar a varar la barca y en la limpieza de las panas que, con suerte y si los dejaban, podían servirles para coger olas por un rato, mientras los más pequeños nadaban completamente desnudos en las aguas del Puertito.

La arribada de las barcas llenaba de gente el lugar: las mujeres se aprestaban a llenar las barquetas y las cestas con el fruto de la pesca, cubriendo las cabrillas, los meros, las saifías o lo que hubieren pescado, con "musgo" y un paño limpio, para salir a continuación a venderlo por Bajamar, Tejina, Tegueste, La Laguna.... Una de ellas, Candelaria, mujer dispuesta y con iniciativa, solía ir a La Laguna, pregonando por las calles a voz en cuello su mercancía, con una entonación que la hacía identificable a varias manzanas: "¡Al pescaaado! ¡Al pescaaado! ¡Al pescaaadooooo! ¡A las cabrillas, que están fresquitas!". "Son de la Punta, mi niña, están fresquitas", solía contestar a las "feligresas" que le preguntaban por lo que llevaba en su cesta.

En el Puertito se congregaban además de los protagonistas, curiosos y veraneantes, que a veces ayudaban a varar las barcas. Estas eran limpiadas con esmero, con un grado de perfeccionismo asombroso. Todo tenía que quedar en perfecto estado y limpio para la siguiente jornada. Cuando la mar estaba mala se aprovechaba para repasar posibles roturas o desgastes producidos por el tiempo y la faena. Se repintaban con esmero, y con pulso se reponían los nombres que tenían y que evocaban las más de las veces a mujer, madre o hija. En un oficio duro, ese tiempo de relativo solaz se usaba también para contar historias de la mar, mientras algunos encendían en un lento ceremonial la cachimba o el cigarro...

=========================================================================

(1) Sobre esa y otras variedades de peras ver el interesante artículo de Antonio Javier González Díaz, "Los Perales de Viera. Perales tradicionales de Canarias". http://www.rinconesdelatlantico.com/

En aquella época, antes de la llegada de los "infiernillos" todavía se cocinaba en la casa de los abuelos con carbón. La cantidad de carbón necesario para usar en le verano se encargaba de un año para otro. Me llamaba la atención la llegada de aquellas mujeres que bajaban, algunas descalzas, desde las Montañas, nombre genérico para designar esa parte de la isla que es la cordillera de Anaga. Venían de Chinamada y los Batanes por las laderas del barranco de Azoca, cargadas con enormes sacos de carbón a la cabeza. Tocaban a las puertas -entiéndase esto como una licencia literaria, porque en la Punta nadie cerraba las puertas- con su mercancía. Mi abuela o Ángela las hacían pasar a la cocina para que almorzaran y que no tuvieran que regresar, barranco arriba, con el estómago vacío. En otras ocasiones traían frutas tempraneras: los primeros higos de leche, uvas, albaricoques o peras pierna de monja(1), de color pálido, pequeñas y sabrosas, que eran las preferidas de mi abuelo. Alguna de aquellas mujeres solía traer moras cuando era la temporada, con una cacharra en la cabeza y otra en una mano, anunciando a voz en cuello su preciosa mercancía color granate: "¡A las moras! ¡A las moras!"

Durante mi niñez la jornada empezaba en la casa antes de que Eulogio pusiera a funcionar "la máquina del agua" a las siete en punto de la mañana. La Máquina, vamos a ponerla con mayúsculas dada su importancia social y económica, estaba al lado del Puertito y aún se pueden ver allí sus ruinas, que bien podrían adecentarse como expresión de eso que se llama arquelogía industrial. Se oía un "puf, puf, puf" lento e inconfundible, que poco a poco iba ganando en intensidad y ritmo hasta que el motor arrancaba en serio. El olor a gasoil llegaba hasta mi cama, siendo ese el momento de comenzar a desperezarse. También era el instante en que mi abuelo Víctor encendía la primera cachimba del día, aún en la cama, e intentaba llamar mi atención para iniciar una conversación, cosa que hacía con una expresión propia e inconfundible: "¡piichuuu...!" Era también el momento en que aparecía Ángela con sendas limonadas muy azucaradas.

Cuando, a continuación, me asomaba al balcón y había marea baja, ya Eulogio "el de la Máquina" estaba en la Bajeta con su caña, dedicado a pasar la mañana pescando viejas, algo en lo que era un consumado maestro.

A esa hora ya hacía tiempo que los pescadores habían salido a la mar, después de haberse pasado la primera parte de la noche buscando carnada por el callao de Bajamar y la Punta. En esas horas nocturnas los "jachos" de petróleo brillaban por la costa, pudiendo adivinarse quiénes eran sus portadores por el lugar en donde se encontraban. A la mañana bien temprano, aún sin clarear el día, se les oía pasar en dirección al Puertito conversando.Con el tiempo, la reiteración y la costumbre podía identificar quiénes eran cada uno de ellos sin verlos, solo por sus voces. Con todo, estos hombres acostumbrados a la rudeza de su oficio, solían ser parcos en palabras, especialmente con aquellos que no les eran muy conocidos. Pasaban cargados con la carnada, las cañas y el resto de aparejos necesarios para comenzar una jornada de trabajo.

Eran seres solidarios, reconociendo así su pequeñez al lado de la inmensidad del océano. Se ayudaban unos a otros a sacar las barcas, que una tras otra salían a mar abierta por la pequeña bocana del puerto en dirección al Valle, las Salvajes, los Roques..., siempre costeando y fijando a veces su rumbo por accidentes geográficos de la costa o por árboles concretos que en ella habían. Cuando la mar estaba de bonanza y el viento era propicio, usaban velas. En aquellos tiempos aún no habían llegado los pequeños motores que facilitaron después las faenas. Todo era a golpe de brazo y constancia, dependiendo de sus propias fuerzas ante las embestidas imprevistas de la mar.

Los primeros motores produjeron una auténtica revolución. La chiquillería se arremolinaba en el Puertito o en la Muralla de la carretera gritando al unísono: "¡Un "baico" moto-o-or! ¡Un "baico" moto-o-or!, con un cantito rítmico y característico que duraba hasta que las barcas entraban por la bocana. Algunos de los chicos, conscientes de que sus padres no tenían aún motor, cuando los veían regresar con la vela desplegada, gritaban en competición con los otros: "¡Un "baico e" ve-e-la! ¡Un "baico e" ve-e.la!". Al final, todos salían corriendo para ayudar a varar la barca y en la limpieza de las panas que, con suerte y si los dejaban, podían servirles para coger olas por un rato, mientras los más pequeños nadaban completamente desnudos en las aguas del Puertito.

La arribada de las barcas llenaba de gente el lugar: las mujeres se aprestaban a llenar las barquetas y las cestas con el fruto de la pesca, cubriendo las cabrillas, los meros, las saifías o lo que hubieren pescado, con "musgo" y un paño limpio, para salir a continuación a venderlo por Bajamar, Tejina, Tegueste, La Laguna.... Una de ellas, Candelaria, mujer dispuesta y con iniciativa, solía ir a La Laguna, pregonando por las calles a voz en cuello su mercancía, con una entonación que la hacía identificable a varias manzanas: "¡Al pescaaado! ¡Al pescaaado! ¡Al pescaaadooooo! ¡A las cabrillas, que están fresquitas!". "Son de la Punta, mi niña, están fresquitas", solía contestar a las "feligresas" que le preguntaban por lo que llevaba en su cesta.

En el Puertito se congregaban además de los protagonistas, curiosos y veraneantes, que a veces ayudaban a varar las barcas. Estas eran limpiadas con esmero, con un grado de perfeccionismo asombroso. Todo tenía que quedar en perfecto estado y limpio para la siguiente jornada. Cuando la mar estaba mala se aprovechaba para repasar posibles roturas o desgastes producidos por el tiempo y la faena. Se repintaban con esmero, y con pulso se reponían los nombres que tenían y que evocaban las más de las veces a mujer, madre o hija. En un oficio duro, ese tiempo de relativo solaz se usaba también para contar historias de la mar, mientras algunos encendían en un lento ceremonial la cachimba o el cigarro...

=========================================================================

(1) Sobre esa y otras variedades de peras ver el interesante artículo de Antonio Javier González Díaz, "Los Perales de Viera. Perales tradicionales de Canarias". http://www.rinconesdelatlantico.com/

lunes, 15 de noviembre de 2010

Apuntes y bocetos marineros

sábado, 6 de noviembre de 2010

En el Homicián, 1935

Parte del artículo publicado en "El Día" el 6 de septiembre de 1979. Autor: Víctor Núñez Izquierdo (1918-1984). La profesora y escritora María Rosa Alonso acaba de cumplir en éste año de 2010 los cien años y es la única, de entre los fotografiados, que aún vive.

La profesora y escritora María Rosa Alonso acaba de cumplir en éste año de 2010 los cien años y es la única, de entre los fotografiados, que aún vive.

En la fotografía: de pie ,1º por la izquierda, Víctor Núñez Izquierdo// Sentados, desde la izquierda: 2º Antonio Núñez, 3ªCarmen Núñez, 4ªMaría Rosa Alonso, 7º Manuel Medina Ramos. En el Homicián, 1935

(Fotografía, Colección Carmen y Víctor Núñez García)

La "pagina ya amarilla" de María Rosa Alonso

La profesora y escritora María Rosa Alonso acaba de cumplir en éste año de 2010 los cien años y es la única, de entre los fotografiados, que aún vive.

La profesora y escritora María Rosa Alonso acaba de cumplir en éste año de 2010 los cien años y es la única, de entre los fotografiados, que aún vive.En la fotografía: de pie ,1º por la izquierda, Víctor Núñez Izquierdo// Sentados, desde la izquierda: 2º Antonio Núñez, 3ªCarmen Núñez, 4ªMaría Rosa Alonso, 7º Manuel Medina Ramos. En el Homicián, 1935

(Fotografía, Colección Carmen y Víctor Núñez García)

La "pagina ya amarilla" de María Rosa Alonso

No termina uno de entender esa predisposición que nos embarga hacia unos hechos, unos momentos o unas personas que actúan en tiempo pasado. La verdad es que del pasado inmediato hay poco que contar, aún no ha dejado huella, está sin apenas historia. Es tierno y reciente. Ese otro pasado pasado, sí que hace mella y se nos asoma por la ventana de los recuerdos con sus fantasmagóricas actitudes, sus extrañas piruetas, sus brumas y aspectos borrosos que, aquí o allá, dan en muchos casos y circunstancias unas nitideces refrescantes, poniendo en la bandeja del momento esas cosas que, dicho en verdad, nos complacen y buscamos, y que ahora hemos encontrado por casualidad.

A las manos nos viene, de un periódico de Tenerife, una página amarilla donde el tiempo ha manchado a su libre albedrío. ¿Envolvió algo que tenía que ser envuelto esa página que lleva una imagen de mujer, unas letras de grueso formato, dos columnas amparando prosa y versos y un recuadro como de encaje que el montador del diario estimó digno para una dama y para su hacer periodístico de colaboradora? Cuatro estribillos y doce coplas en una página 3 de "EL DIA" desde una fecha que ignoramos y que, acaso, fue arrancada como por instinto, puesto que las fechas acongojan y comprimen los espíritus ya de por sí cansados de soportarlas; llenos del tic-tac relojero y de las hojas almanaquiles que doblegan al hombre haciéndole caminar con más disciplina hacia la muerte, las de los periódicos (las de menos vida), las que ya terminadas de salir, están muertas; las que han desaparecido bruscamente antes de ser leídas, de ser entendidas, de llegar, ¿para qué han servido esas páginas? Cuando alguien posó en ellas su alma cándida, remontando vuelos de afectos y nostalgias en un remolino cualquiera de un momento, de esos abundantes que la vida nos prodiga, la página cae. Llegó su hora. En ese vaivén de vuelo de cometa infantil va bajando, bajando, bajando lentamente, como alagando el aire que la soporta, y al final depositarse en el cajón de una vieja cómoda que otrora albergara manzanas olorosas para la ropa de la abuela o, acaso, en ese otro cajón de los papeles y recortes, o envolviendo flecos con tiras de lentejuelas; retales olvidados.

La cosa es que la página amarilla está aquí, sobre mi mesa. Su contenido es diáfano, alegre y jovial, igual que la sonrisa de la fotografía que en la esquina superior izquierda nos brinda su autora, quien nos dice que "todavía hay por ahí viejos amigos (ellas y ellos) testigos de que fui parrandera; es decir, que me gustaba oír cantar y asistir a las parrandas punteras, bajamareras, tejineras y laguneras de mi juventud..." La autora encontró- como yo en este caso- su página amarilla, su libretilla vieja, la de las coplas; donde los estribillos y esas coplas, que han sido doce, y cuyo número 3 nos dice: "No digo que es un jardín/ ni que es la isla más bella,/ digo que muero por ella/ y que en su tierra nací". La autora nos sigue diciendo del cantar ritual del canario, "donde canta todo el mundo", lo hace "el catedrático y el bedel, la señora y Mariquilla; el ricachón y el pelagatos, usted, lector, y yo". Y, yo también, si el momento es propicio, ¡qué caramba! ¿Acaso esos cantares -más antes que ahora- no invadieron el ambiente puntero de esos años que añoramos los que vivimos, entonces, aquellos inolvidables instantes? Evidentemente, aquellos días punteros donde el estampido sonoro de la copla bien cantada rompía el aire a cualquier hora de las venticuatro que el día dispone, jamás volverán. La alegría de aquellas gentes no ha podido ser compartida (ni comprendida) por generaciones posteriores; los Ramos punteros como los laguneros, como ese ramillete de mujeres que la Punta del Hidalgo ha dado en alegría espontánea del cantar en el trabajo -o, cuando el agua desde la fuente al hogar- fue de aquellos días: "penas del ayer se fueron;/ aún no están las de mañana;/ las que hoy llegaron, tempranas,/ en el cantar se perdieron" Después de esta otra copla de la autora, sin duda, Luis Ramos Falcón y Víctor Núñez Fuentes habrían, en dúo equilibrado, allá por el Homicián o Las Hoyas, echado al aire de la isla que tanto amaron esta copla de vestigios antillanos: "Canto aquí, canto en la Habana,/ canto en Pinar del Río; / y como el mundo es ya mío,/ canto donde me den ganas".

Sin duda esa generación llevó más profundamente un sentido realista del isleñismo, del canarismo, cosa que las bisoñas generaciones actuales aún no han visto, por la simple razón de no querer penetrar en ello; aquellos sentían la isla de manera emotiva. La llevaron en la misma piel de sus cuerpos. En el alma, fuertemente adherida. Ese "degustar" el terruño sin recato; agarrase en lucha canaria en la plaza de cualquier pueblo o ciudad, el portar prendas del traje isleño o el cantar de aires regionales, fueron siempre acciones espontáneas de esas generaciones... ... Sí, las coplas de folías lánguidas o de saltarinas isas han "debido quedarse prendidas en las tabaibas y cardones de esas amadas carreteras norteñas" como lo recoge la página amarilla. Puede que La Orotava las recuerde en esas sus calles pinas o en los recodos de la villa de arriba, bajo el mirar atento del Teide que se nos antoja allí, padre atento, raíz o estirpe.

La parranda fantasma de las noches estivales de La Punta se pierde cumbre arriba alumbrada por los "jachos" de petróleo de un señor Benito marinero, de un Pascual navegante de caminos de la mar o de los Ramos, señores de La Punta, con coplas de copleros de pueblo, con coplas cultas de otros copleros sentimentales... la cuestión es que la parranda sigue su camino para perderse tras el risco de Aguacada, en ese caminar incierto de toda parranda, pero eso sí, querida María Rosa Alonso, dejando la huella sutil del afecto, del cariño y la amistad inolvidable de unos ratos. De esos que, como tú bien dices en la página amarilla: "¡a vivir, que son tres días!"

LOS GRISES PERSONAJES. PASCUAL

Víctor Núñez Izquierdo (1918-1984). Publicado en "El Día"

En las oquedades que los caminos ofrecen en nuestros pueblos, se producen tertulias que crecen a medida que hombres a ellas se aproximan. Y, ya se sabe, los caminos sin nombre estaban incluidos en el genérico de Camino Real. Tierra hollada por el tránsito del hombre que domina el paisaje después de la bestia, que es quien escoje los mejores sitios en principio, demostrándole al hombre que el instinto es algo importante y no cuastión de dejar de lado.

En uno de esos rincones, allí donde el viento remolinea desprendidas hojas y abandonados papeles que reposarán tiempo antes de ser barridos por la escoba hacendosa de una seña María, estaba Pascual, el pescador, marino endurecido; el de las manos callosas y la piel reseca, descalzo y enconvardo, con la camisuela remendada y uno de sus calzones remangados por costumbre, pues la mar ya no estaba en su trajinar diario de los años de acción cuando, en muchas mares, su cuerpo había recibido el bautismo salado de sus aguas y los muchos horizontes que fueron otrora.

Pascual sabía cosas. Las gentes también sabían que Pascual portaba en su mente aventuras y relatos, que alguna que otra vez sacaba a la luz en sus parcas intervenciones, pues él tenía su particular forma de ver el mundo, y después de tanto batallar en su vida dura de marino, sus reacciones eran lentas y precisas. "¿Vale la pena complicarse en asuntos?", preguntaba con frecuencia al ser interrogado desde la curiosidad.

Nuestro hombre, si relataba algo de sus andanzas ponía en ello gran calor, gesticulando y moviendo brazos, puesto de pie, que era su forma natural para mejor expresarse en mitad del grupo del que sobresalía por su corpulencia y buena hechura ósea.

- Allí, en la parte de "proba", la mar castigaba dura. Y por poco naufragmos al dar la vuelta a Tierra del Fuego. Había que oír los "estrallidos" del "aderamen".

Aquí, Pascual se exaltaba e imitaba a los vientos y a los bandazos que la supuesta nave hacía remontando mares o ladeándose a ambas bandas sobre las altas olas.

- Una vez -dijo acalorado- eran tantas la gaviotas del sur que, si se llegan a posar sobre "nojotros", nos hubieran mandado a los infiernos. Fue el día peor y más negro que yo he tenido en todos los mares que visité. (Sus relatos, si se le calentaba el pico, no tenían fin).

Este Pascual tenía una muy particular visión de lo que era el mundo; una mar era igual a otra mar, aunque estuviesen de echo bien separadas. Y ¿la tierra? La tierra no estaba, o no contaba. Había permanecido poco tiempo en ella y, nunca la trajo a sus relatos si no formaba parte de alguna buena estampa de puerto, o de mujeres, porque Pascual, hombrón corpulento, permanecía soltero, enarbolando que: "... "pa" que más mujer que la propia mar con sus engaños".

La reunión se iba desarrollando sobre asientos de duras piedras y en cuclillas, incluyendo la presencia de algún jovenzuelo que atendía a todo sin escapársele ni una pizca de los relatos. Los muchachos gustaban de ello y de cuentos de cuartel y de guerra, en los que Andrés el bizco, frecuente participante, alegaba sus aventuras bélicas demostrando que mutilado, aún llevaba metralla en varias partes de su cuerpo marcado, cosa que no le impedía cantar cuando lidiaba en torno a su barca, "la Carmela". Siempre bien pintada y presta a navegar las orillas de la isla en pos de las coloradas viejas o los cabezudos meros, sus capturas preferidas, porque los marinos isleños son hombres sencillos, que jamás pretendieron salirse de su medio y particular ambiente: con la mar crecieron y con la mar han muerto.

Pascual se sentía fuerte si relataba sus aventuras cuando cruzó el Estrecho de Magallanes, no olvidando a us compañeros, para los que tenía una particular expresión: "Cuando los muertos eran conocidos". Y recordaba, con tristeza, a un noruego que le atendió en su primera arribada al velero, pues "estos no son mares, comparadas con aquellas donde el agua es quien manda y se la ve barrer las islas que van quedando a estribor, rumbo a las tierras del Japón". Y contaba y contaba cosas de pejes y de barcos, de mares y de meses sin ver tierra, aunque su mente, en cualquier bonanza consigo mismo, le trasladara a tierra tinerfeña y a su lugar costero que le viera nacer, pues el rudo Pascual era un sentimental que tomó rumbo fuera para ver el mundo y percatarse, ya viejo, que todo es igual pero diferente, y su rudeza en solitario le había convertido en un ser extraño para los del vivir cotidiano. El sabía que el mundo es redondo y no consideraba importante el bullicio estéril del hombre de ciudad o de grandes concentraciones humanas, pues ¿cómo se podía caminar descalzo en mitad de los coches, de políticas y de gentes? Su fórmula de convivencia estaba más en los grandes espacios libres que en los apabullamientos impuestos por tantos seres apiñados. Ni siquiera se sometió a normas de comida, pues decía: "Yo compro todo "pa" un potaje que me durará una semana. Voy sacando platos de caldo, y por uno que saco, otro de agua clara. Así dura los siete días". Y, cachimbazo tras cachimbazo de un tabaco de Virginia que llamaba de hoja, el viejo marino contaba sus horas bajo el transparente tejado de un cuartucho mal heredado. Y desde su camastro en un rincón, un hombre que cruzó miles de leguas bajo diferentes cielos, se conformaba con vislumbrar pequeños trozos de él - el de Tenerife azul- que, sobre su cabeza penetraba por las rendijas de su último techo, bajo el que rememoraba, vaya usted a saber qué, en las largas noches de insomnio, donde su imaginación calenturienta, "la loca de la casa" que bien definió Santa Teresa, jugaría entre aguas, estrellas y gaviotas.

Nuestro hombre, si relataba algo de sus andanzas ponía en ello gran calor, gesticulando y moviendo brazos, puesto de pie, que era su forma natural para mejor expresarse en mitad del grupo del que sobresalía por su corpulencia y buena hechura ósea.

- Allí, en la parte de "proba", la mar castigaba dura. Y por poco naufragmos al dar la vuelta a Tierra del Fuego. Había que oír los "estrallidos" del "aderamen".

Aquí, Pascual se exaltaba e imitaba a los vientos y a los bandazos que la supuesta nave hacía remontando mares o ladeándose a ambas bandas sobre las altas olas.

- Una vez -dijo acalorado- eran tantas la gaviotas del sur que, si se llegan a posar sobre "nojotros", nos hubieran mandado a los infiernos. Fue el día peor y más negro que yo he tenido en todos los mares que visité. (Sus relatos, si se le calentaba el pico, no tenían fin).

Este Pascual tenía una muy particular visión de lo que era el mundo; una mar era igual a otra mar, aunque estuviesen de echo bien separadas. Y ¿la tierra? La tierra no estaba, o no contaba. Había permanecido poco tiempo en ella y, nunca la trajo a sus relatos si no formaba parte de alguna buena estampa de puerto, o de mujeres, porque Pascual, hombrón corpulento, permanecía soltero, enarbolando que: "... "pa" que más mujer que la propia mar con sus engaños".

La reunión se iba desarrollando sobre asientos de duras piedras y en cuclillas, incluyendo la presencia de algún jovenzuelo que atendía a todo sin escapársele ni una pizca de los relatos. Los muchachos gustaban de ello y de cuentos de cuartel y de guerra, en los que Andrés el bizco, frecuente participante, alegaba sus aventuras bélicas demostrando que mutilado, aún llevaba metralla en varias partes de su cuerpo marcado, cosa que no le impedía cantar cuando lidiaba en torno a su barca, "la Carmela". Siempre bien pintada y presta a navegar las orillas de la isla en pos de las coloradas viejas o los cabezudos meros, sus capturas preferidas, porque los marinos isleños son hombres sencillos, que jamás pretendieron salirse de su medio y particular ambiente: con la mar crecieron y con la mar han muerto.

Pascual se sentía fuerte si relataba sus aventuras cuando cruzó el Estrecho de Magallanes, no olvidando a us compañeros, para los que tenía una particular expresión: "Cuando los muertos eran conocidos". Y recordaba, con tristeza, a un noruego que le atendió en su primera arribada al velero, pues "estos no son mares, comparadas con aquellas donde el agua es quien manda y se la ve barrer las islas que van quedando a estribor, rumbo a las tierras del Japón". Y contaba y contaba cosas de pejes y de barcos, de mares y de meses sin ver tierra, aunque su mente, en cualquier bonanza consigo mismo, le trasladara a tierra tinerfeña y a su lugar costero que le viera nacer, pues el rudo Pascual era un sentimental que tomó rumbo fuera para ver el mundo y percatarse, ya viejo, que todo es igual pero diferente, y su rudeza en solitario le había convertido en un ser extraño para los del vivir cotidiano. El sabía que el mundo es redondo y no consideraba importante el bullicio estéril del hombre de ciudad o de grandes concentraciones humanas, pues ¿cómo se podía caminar descalzo en mitad de los coches, de políticas y de gentes? Su fórmula de convivencia estaba más en los grandes espacios libres que en los apabullamientos impuestos por tantos seres apiñados. Ni siquiera se sometió a normas de comida, pues decía: "Yo compro todo "pa" un potaje que me durará una semana. Voy sacando platos de caldo, y por uno que saco, otro de agua clara. Así dura los siete días". Y, cachimbazo tras cachimbazo de un tabaco de Virginia que llamaba de hoja, el viejo marino contaba sus horas bajo el transparente tejado de un cuartucho mal heredado. Y desde su camastro en un rincón, un hombre que cruzó miles de leguas bajo diferentes cielos, se conformaba con vislumbrar pequeños trozos de él - el de Tenerife azul- que, sobre su cabeza penetraba por las rendijas de su último techo, bajo el que rememoraba, vaya usted a saber qué, en las largas noches de insomnio, donde su imaginación calenturienta, "la loca de la casa" que bien definió Santa Teresa, jugaría entre aguas, estrellas y gaviotas.

El Rugido del Eco-1942

Ejemplares del periódico manuscrito "El Rugido del Eco", hecho por Víctor Núñez Izquierdo (1918-1984) en el verano de 1942, con la colaboración "literaria" de varios veraneantes. Se trata de un periódico satírico escrito en clave que, naturalmente, solo podrían entender los que allí pasaban el verano. Después de 68 años se hace difícil penetrar en la ironía que trataba de transmitir. Su gran formato hace imposible escanearlos en su totalidad.

viernes, 5 de noviembre de 2010

IN MEMORIAM. PABLO, MI AMIGO PESCADOR

Víctor Núñez Izquierdo (1918-1984). En éste pequeño escrito memorial se condensan muchos años de amistad en la Punta del Hidalgo, desde la niñez. Pablo, el pescador, murió ahogado en la Punta de Teno. La amistad no se establecía solo entre veraneantes, sino también con los naturales de lugar; eran amistades que duraron toda la vida y que aún perduran entre los descendientes. Sin fecha de publicación. (VN)

Fue allá, en la otra Punta, al extremo de la isla, donde la mar bate fuerte y el acantilado crece. Donde los fondos, preñados de vegetación de algas de colores, presenciaron tu final. La noticia me llegó escueta, y mi imaginación cambió de pronto hacia nuestro último encuentro. Encuentro que, en la distancia de los años, se produjo hace unos días. De él recuerdo tu franca sonrisa de hombre bueno, de amigo de los amigos. He pasado revista a los recuerdos: hasta mí los tiempos de tu Punta del Hidalgo, la vida dura de pescador, tus proezas de nadador, la caballerosidad de tu franco comportamiento, la afabilidad de tu persona.

Todos los que fuimos tus amigos te llevaremos en el recuerdo. Sabemos de tu persona como ejemplo de bondad. También que la muerte con los hombres de la mar, juega callada. Un hombre muere en la mar, o por ella, y la noticia se disuelve como gota de salitre en el océano. Ella, esa novia de azul y blanco. La que vence siempre, la que adormece, la que obliga, fatiga y duerme arrullando, no deshace el compromiso del matrimonio marino. En ésta inflexibilidad está su poder y ahí, en las crestas de sus montañas de espuma, en el azul verdoso de sus fondos, tiende la mano portadora del lazo final. Es el término del contrato, del pacto con los hombres que junto a sus orillas echaron sus primeros barcos de relucientes hojalata con velitas de papel en la proa. Así termina un viaje. El viaje para el que sacaste tu billete marino y en el que la distancia del nacer al morir -de Punta del Hidalgo a la Punta de Teno- poco cuenta. La mar es una y está en todas partes, también en nosotros, como tu recuerdo. Otra vida pasa, calladamente, de este bullir terreno a la mejor gloria de Dios.

jueves, 4 de noviembre de 2010

"CHA" IMELDA- NOCHES DE APARECIDOS

Víctor Núñez Izquierdo (1918-1984). Publicado en "El Día" el 27 de enero de 1983. El dibujo que acompaña el artículo es original de Víctor Núñez Izquierdo, y fue publicado junto a él.

El término "cha" no es peyorativo, sino todo lo contrario y propio de ámbitos rurales (Dicc. Hco. del Español de Canarias). En ese mismo sentido lo usa Mª Rosa Alonso en su libro "Un rincón tinerfeño. Punta del Hidalgo", para referirse a "cha" Agustina. El término se deriva de "tía" o "tío" (evolución fonética)

El bochorno, el rin rin de los grillos, las fantasmales formas de nuestras formas proyectadas sobre el suelo y paredes por la luz zigzagueante del carburo, complementaban la narración que "cha" Imelda realizaba, tomando centro en el corro de muchachos y algún que otro adulto, en mitad del estrecho camino de la Hoya puntera.

Su relato, conseguido por haberlo provocado otro de significado modernista y sin ningún sabor de verdad, estaba encajado en la noche de aquel verano ido; noche especial entre las noches veraniegas de entonces, pues su oscuridad fue tan dura, que bien podría haber sido la de un crudo invierno, por su negrura densa; situación que daba a la narración el punto justo y atinado ambiente. (Los lugares sin luz eléctrica fueron buenos criaderos de circunstancias análogas, ya fuesen en ciudades o en simples caseríos rurales).

Pero, "cha" Imelda continuaba el cuento: "- Sí, mis hijos; fue en la Punta del Viento. Noche con temporal, con mares que Dios nos guarde. Lluvia y viento frío que ponían los pelos de punta. ¡Se vio allá!". La anciana levantó la mano callosa y curtida de muchas aguas saladas y, señalando en la oscuridad el ennegrecido horizonte, apuntó a un lugar que ella suponía, quedaba en aquella dirección. "allí, allí -repetía-, allí hubo un naufragio del que se salvó un marinero. El pudo llegar a tierra firme, malherido y medio muerto. Y no teniendo nada con que alumbrarse y encontrándose una cruz bajo unos viejos tarajales la rompió y "jiso" un "jacho" que le diera luz. Después, cada noche de temporal, allí sale la misma luz en pena. Yo la vi una noche...Y esto sucedió en tiempos de mi abuela, que en paz descanse; por ello me santiguo. De forma que..." La vieja movía sus dedos largos y puntiagudos, de aquellas manos deformadas por los años y los trabajos. Manos emblanquecidas por las escamas de los plateados peces punteros, que muchos barajaron.

La estampa, alucinante en mentes de muchachos, echaba al vuelo la imaginación hacia rumbos infernales, visiones extrañas. El cuadro estaba encajado en la mejor pintura negra del sordo de Fuendetodos, trayendo brujerías y aparecidos a los rincones del viejo caserío, donde los maullidos de gatos hambrientos se podían entrelazar con el "graznido" de las pardelas, atraídas -quizá- por la leve luz que, en aquel instante, dejaba ver nuestras caras de susto en el corro, en cuclillas, con las manos haciendo presión en los sobacos sudorosos; animada escena de vida simple. De imaginación no trabajada. De serena mente, donde los problemas diarios han debido centrarse en apañar comida para las rústicas mesas, si es que mesas hubieron.

Todo parecía transparente, tanto como el agua de orilla sobre el callao. Abajo, en el agua dulce. Allí donde las lavanderas y la ropa blanca, posada aquí y allá, sobre rocas negras de esas orillas fuertemente oscuras del entorno volcánico de nuestras fronteras insulares que, junto al mar, tiene el isleño en su cotidiano vivir, tierra adentro.

Había reunión esa noche negra, pues "cha" Imelda, contrariamente a su costumbre, se mostraba propicia al cuento, y esto a pesar de ser interrupida varias veces por su nieto Juanillo, que pedía pan a cada instante. O por el señor Antonio que, desde Aguacada, regresaba echando pestes de las "familias" -conjunto de todos los muchachos que mal aceptaba-, señalándoles como autores de sustracciones de frutas: sus duraznos tempraneros. Lección que le deparaba algún desquite para inculparse de haber "recogido" otros frutos similares de afuera de sus huertas, colgadas en los bancales altos de la gran montaña. Y así, entre diálogos e interrupciones, Imelda nos dijo del caballo blanco que salía a las doce de la noche sobre el puente Perdomo; y de la influencia de la luna, sí, al salir tras el risco de los Dos Hermanos. Lo hacía al mismo medio, en la "rajeta" del centro, cosa que más de una vez recalcó. O cuando las pardelas atacaban en la noche, a la vuelta de la venta del pescado, en mitad de las Barranqueras de Sabanda. "Una-decía- me tiró la cesta de un fuerte empujón. ¡Aquello fue el demonio en forma de pardela! Más parecía un burro, en "güena" fe. Eso lo vimos todos los del rancho. También el compadre Pascual se asustó, pues a paso ligero nos alcanzó por la Barranquera Honda, y llegó con la lengua fuera. Él venía de gastar el "jacho". Por poco pierde la carnada, de la carrera que se dio. La pardela -añadió- lo bueno que tiene es el aceite, que sirve "pa" los nacidos del cuerpo o la rasquera"

Esa noche fue una noche "metida"... Los candiles en el callao y risco arriba, desde el mar y las veredas parecían una procesión embrujada en medio de la oscura noche, pues las luces corrían apareciendo y ocultándose en cada tramo, y junto al ruido ascendente de la marea que subía y algún canto para ahuyentarse el miedo, que realizaban los pescadores de carnadas. Aquel ruido se diluía mezclado entre el viento que comenzaba, formando un extraño sonido, punto en el que la mujer nos dejó solos, pues ya avanzaba la noche y las gentes, para matrugar, se disponían a poner los huesos de punta. Nosotros, en un rincón del patio de la vieja Pepita, iniciábamos la, más tarde, costumbre de fumar, mientras salpicando el comentario de aparecidos y cuentos de "cha" Imelda, nos asaltaba la preocupación y el miedo.

Un bulto negro- así tenía que ser- nos hizo brincar del duro asiento de piedra. "¡Fue un gato!", gritó uno. "No, fue una bruja!", añadió otro. Y en ese comentario, cargado de dudas, nos retiramos Hoya abajo, hacia el catre de viento y fresco colchón de paja de cebada, que suplió muy bien al colchón de resortes y tentetieso.

Y, dándole, dándole a la cabeza ante las fuertes presiones recibidas, opté por decidirme: Lo que saltó, fue una bruja. Una bruja de verano, naturalmente,

Excursión de veraneantes al Arenal. 1938

Fotografía superior: 1ª por la izquierda: Carmen Hernández Curbelo; 3ª por la izquierda: Electra García. 5ª por la izq.: Isabel Ramos; 6ª , Antonia García; detrás: Manuel Medina

Fotografía inferior:En segundo plano: 1ª izq.: Sebastiana González Falcón, maestra de la Punta; 2ª izqda.: Bárbara Hernández Curbelo; 5º, Manuel Medina Ramos; 6ª, Anita Izquierdo; 7º Manuel Ramos Falcón; niño: Manuel Luis Ramos// Primer plano: 1ª iaq.: Carmen Hernández Curbelo; 2ª izq.: Electra García; 3ª izq.: Antonia García; 4ª izq.: Isabel Ramos.

Fotografía inferior:En segundo plano: 1ª izq.: Sebastiana González Falcón, maestra de la Punta; 2ª izqda.: Bárbara Hernández Curbelo; 5º, Manuel Medina Ramos; 6ª, Anita Izquierdo; 7º Manuel Ramos Falcón; niño: Manuel Luis Ramos// Primer plano: 1ª iaq.: Carmen Hernández Curbelo; 2ª izq.: Electra García; 3ª izq.: Antonia García; 4ª izq.: Isabel Ramos.

NAVIDAD DE ORILLA

Autor: Víctor Núñez Izquierdo (1918-1984). Publicado en "El Día" el 25 de diciembre de 1983. El artículo contiene expresiones típicas de las gentes de la Punta en los años 20 y 30, y aún después, pues yo me acuerdo de oirlas. Algunos punteros llamaban a los niños pequeños de manera genérica "familias"; por "mujo" se entendía, y se entiende, que son algas; la palabra "cama", referida al pulpo, indica el lugar donde se echan los animales (Dicc. de la Academia), y el término "peje" no sé cómo llegó a Canarias, pero se trata de una variedad dialectal de "pez" que se da en Cantabria, según también el Diccionario. La expresión "sargo-viado" proviene del portugués "sargo-veado", y es más grande que el sargo común (Ver Diccionario Histórico del Español de Canarias)

Tras los personajes innominados o con nombres supuestos se esconden personas reales que el autor conoció en su niñez y juventud. Tras la figura de la abuela se esconde "seña" Francisca que, efectivamente, parió a su primer hijo -Eleuterio- en las Barranqueras, ella sola, y lo colocó en la cesta del pescado hasta llegar a su casita puntera, después de haber ido a despedir a su marido a Santa Cruz que había sido movilizado para ir a la Guerra de África (de Marruecos, 1919-1925). Lo que se relata que comió cuando llegó a su casa es totalmente verídico: una ralerita de agua de toronjil y gofio. Murió con más de cien años, y a esa edad la recuerdo cargando agua a la cabeza, ¡en una palangana!, desde la Máquina del Agua, en el Puertito, hasta su casita y sin derramar una gota. (Nota de VNG)

Tras los personajes innominados o con nombres supuestos se esconden personas reales que el autor conoció en su niñez y juventud. Tras la figura de la abuela se esconde "seña" Francisca que, efectivamente, parió a su primer hijo -Eleuterio- en las Barranqueras, ella sola, y lo colocó en la cesta del pescado hasta llegar a su casita puntera, después de haber ido a despedir a su marido a Santa Cruz que había sido movilizado para ir a la Guerra de África (de Marruecos, 1919-1925). Lo que se relata que comió cuando llegó a su casa es totalmente verídico: una ralerita de agua de toronjil y gofio. Murió con más de cien años, y a esa edad la recuerdo cargando agua a la cabeza, ¡en una palangana!, desde la Máquina del Agua, en el Puertito, hasta su casita y sin derramar una gota. (Nota de VNG)

Apenas puesto el sol, el paisaje ofrecía un cambio radical; las altas montañas habían perdido color y sus siluetas quedaban enmarcadas en un fondo donde las negruras comenzaban a avanzar en una noche diferente, esencialmente diferente para las gentes del lugar que, en principio, ya habían comenzado a sentirla. Y su influencia, pese a las limitaciones que más o menos cada casa tenía, salían al ambiente fresco bajo las primeras estrellas de la noche de Navidad.

Poner la atención en cualquier dirección obligaba a escuchar alegrías que brotaban entre los caseríos. Y, conjuntamente, las "familias" correteaban, ya en los caminos, ya sobre el "mujo" ocre que la mar había depositado sobre el callao en una de sus noches de buen batir, musgo que impregnaba la piel de los muchachos en sus correrías y juegos a piel desnuda, suministrándoles yodo a raudales para conseguir cuerpos curtidos y recios.

Salpicando la noche, alguna voz femenina brotaba fuerte para llamar al hijo que, si acudía al hogar, era después de rendir tributo al mar y sus orillas, primero en juegos y después en inicios marineros que le llevaban a rincones y grietas, rendijas y escondrijos; "camas" del pulpo o resquicios de morenas, las cuales, como hacía el abuelo silbándolas, acudían al anzuelo, o al "llamador"de pulpo o trapo.

La noche se iba forjando en el trajín hogareño. Benito comentaba en su cocina de leña que había perdido un "peje" tamaño así, con lo que quedaba mermada la cena de sargos-viados, papas negras turradas y vinillo tinto de las parras del Tanquillo que, de mal parir, la mundicia se había hecho con casi todo.

Los muchachos se iban arriconando en torno a la madre y al hogar que, leño tras leño de maderas recogidas en las playas y que la mar trajo en su batir constante, calentaban con agasajo los cuerpos ateridos y salitrosos que esperaban el buen caldo de erizos y el frito del pescado, para terminar con los rosquetes de batata y alguna trucha frita, que es lo que Dios daba.

Benito dijo algo de la comida de otros años, cuando la mar no estaba esquilmada; abundancia de "pejes" y buenas papas cosechadas, entreverando las batatas amarillas "ñema" huevo con el mojo hervido, no se le ponía nada por "delantre". Y, junto a la lumbre, perros y gatos, enrroscados con los hijos más menudos, habían formado grupo, medio estirados sobre sacos y unos "jallos" que en el rincón habían.

- Otro año "pa" atrás, y poco se adelanta.

Mientras, la campana de la ermita la hacían sonar en llamada a Misa del Gallo; ya los muchachos habían tomado camino con una pandereta, en mitad de una parranda de limitados medios instrumentales que cruzaba los callejones del caserío entonando lo que sabían... y la abuela runruneaba historias de una estrella extraña sobre los acantilados en una Nochebuena, cuando de regreso de Santa Cruz, de despedir al viejo marino rumbo a Cuba, había dado a luz en mitad del camino, sola y con la bendición del niño Jesús, para en llegando a casa, menuda como ella, encontrar después del parto algo de gofio, que comió con un agua de toronjil, que siempre creció en una lata que en el patio había.

- ¿No dices nada Benito?, preguntó la abuela.

- El hombre de la mar es poco hablador, ¿no se acuerda de padre?

Todos comidos y algo más calientes, el hombre se aproxima a la puerta y, después de colocar las cañas en el rincón y hechar de beber a las carnadas, miró a la mar.

Vio como había reventado "el pozo" y, pese al poco viento, la mar se estaba creciendo y los reventones salían frente a la costa; había mar de fondo en los "lajares", en la "bocana del viento", en la "fuente las brujas"... la mar se ponía fea. La mirada del pescador penetraba la inmensa extensión de agua para saber de sus fondos, como lo hubiese hecho un hombre de tierra adentro con sus suelos.

- Ésta Nochebuena junto a la mar no porta luna, sí estrellas dobles: las de arriba y las que la mar refleja, que son muchas entre reflejo y reflejo... Su comentario se desvaneció en la noche conjuntamente con humo de la curvada cachimba, que se movía de manera insistente entre los labios resecos y agrietados.

- Buenas noches "pa" sargos y pejesreyes... si no fuera que es Nochebuena, ya les contaría yo un cuento.

- Mañana es otro día, Benito; mañana es otro día. Esta noche es de Dios y de cada hombre que quiera estar con Él, añadió la abuela entrando en el confortable sueño de la madrugada.

Había estrellas, la mar, plateada escondiendo peces...

En el hogar simple, la Nochebuena había transcurrido a su manera, entre nostalgias y recuerdos, igual, sin duda, a lo ocurrido en otros muchos hogares de otros muchos lugares...

El pensamiento del hombre quedó colgado bajo el cielo y frente al mar. Su idea de Dios se agigantó, pues desde la simple orilla de la vida, la sentía más cerca.

miércoles, 3 de noviembre de 2010

ALGUNOS LIBROS QUE CONTIENEN DATOS SOBRE LA PUNTA

Alonso, María Rosa. "La luz que llega del este". Exmo. Ayuntamiento de La Laguna, 1998. Litografía Romero. 146 páginas. En el capítulo XXX la autora da un breve repaso acerca del origen del nombre del lugar, citando entre otros a Don Eugenio Sainte Marie, el cual publicó un libro sobre la Punta del Hidalgo en 1899 titulado "Lo sublime en lo agreste".

Alonso, María Rosa. "Un rincon tinerfeño. La Punta del Hidalgo". I Ed. Real Sociadad Económica de Amigos del País de Tenerife, 1944. II Ed. Exmo. Ayuntamiento de La Laguna, 2000. Libro imprescindible para entender los antecedentes de la Punta del Hidalgo.

Ramírez Guedes, Enrique. "El espectáculo cinematográfico en La Laguna. Desde sus inicios hasta la Guerra Civil". Exmo. Ayuntamiento de La Laguna. 2001. En la página 110 se reproduce la solicitud que elevó al Ayuntamiento de La Laguna mi tío abuelo Cándido Núñez Fuentes, para instalar en la Punta, en las Casas de Perera un cinematógrafo. En las páginas 61, 108 y 126, además de la citada, el autor nombra a Cándido y Víctor Núñez Fuentes como empresarios de espectáculos desde 1915.

Ramírez Guedes, Enrique. "El espectáculo cinematográfico en La Laguna. Desde sus inicios hasta la Guerra Civil". Exmo. Ayuntamiento de La Laguna. 2001. En la página 110 se reproduce la solicitud que elevó al Ayuntamiento de La Laguna mi tío abuelo Cándido Núñez Fuentes, para instalar en la Punta, en las Casas de Perera un cinematógrafo. En las páginas 61, 108 y 126, además de la citada, el autor nombra a Cándido y Víctor Núñez Fuentes como empresarios de espectáculos desde 1915.

NOTAS DE UN VERANO. EL HOMICIAN, LUGAR DE LEYENDA

NOTA PREVIA: Éste artículo fue publicado por Víctor Núñez Izquierdo (1918-1984) en el periódico El Día el 7 de octubre de 1964. Como se puede apreciar, se trata de un escrito en el que desarrolla una precupación entre un pasado a proteger y el cubrir unas necesidades propias de la nueva época. Se trata de los años sesenta, cuando comienza la época del llamado "desarrollismo" y la sociedad, sus costumbres y su arquitectura popular incluso, van a cambiar. (VNG)

Frente a la mar, cuelga desde la altura - como racimo maduro- vertiente abajo. El caserío es hoy diferente, desaparecen los tejados y los patios pedregosos, que otrora albergaran tertulias: cuentos de la mar, testimonios de aparecidos (las Casas Bajas y el pirata), brujas y "aquel peje que cuasi me tumba por la banda". El Homicián siempre tuvo un marcado carácter "puntero", quizá el más significativo de todos los lugares de la Punta del Hidalgo. Allí permanece quieto frente al tiempo. En su altura aún perdura algo de su carácter antañón; de los tiempos de los Tribunales de donde le viene el nombre.

El salitre marinero asciende cumbre arriba dejando el perfume de las algas unido a otros olores muy punteros: el del cardón, la tabaiba y el de su tierra olorosa de vides y frutales. Lo mismo ocurre allá en la Hoya Alta, medio metida en la montaña, de espaldas a la mar, que parece querer ocultarse en un brusco escorzo, al abrigo de los tiempos del noroeste. En esto -el ocultarse- el Homicián es más bravío, está quieto ahí donde su nacimiento, dando el pecho fuerte. Para ello moldeó el contorno del risco en un abrazo comprimido, tenaz y profundo: se enraízó, donde cualquier tiempo venido desde fuera, no ha podido desterrarle.

El caminar se hace lento y pesado. Montaña arriba surgen los saludos mezclados con la mirada atenta de los más viejos -aquellos que no bajan a la carretera desde hace años-, ellos se sorprenden de los visitantes nuevos. La chiquillería se entrecruza a nuestro paso y las mozas "aguadoras" sonríen a nuestro saludo mañanero con la simpatía de gran jovialidad y buen humor que estas gentes dejan entrever siempre entre su cadencioso hablar. Algún pescador retirado de la faena nos cuenta las necesidades del lugar, y a medida que subimos nos invade algo extraño acerca de estas necesidades, algo así como si fuésemos auténticos vecinos, como si allí contara nuestra vida, nuestra forma de vivir. Nos damos cuenta que el término municipal es grande, que en todas partes surgirán preguntas parecidas, necesidades iguales y... realizaciones tardías, quizá nunca logradas. Pero es así como se vive y se convive. Las mentes de estas gentes están en sus problemas. ¿Qué importan los de los demás, ni las de otro lugar? Y esto se discute frente a las casas blancas, en las aceras de lustroso cemento, en los pequeños patios floridos, regados con el trabajo enorme de acarrear el agua desde la fuente -o la llave- que está abajo, a mitad del camino pino.

Arriba ya luce -en mitad de una tranquilidad nueva en los tiempos actuales- la brillante vista del horizonte, los platanales de la costa, el Roque Carnero con su cumbre en cortante filo, los Dos Hermanos de la leyenda, a cuyo pie descansa la zona del que fue nido de Amaro Pargo, el sutil pirata que supo escoger la ensenada de San Mateo para sus asaltos de sorprendente efecto, ante sus aturdidos adversarios. También se nos ofrece desde esta altura el espléndido panorama del conjunto: mar y cumbres, playas y litoral; caseríos dispersos, dentro de la carretera sin salida que posee la Punta, y la zona verde mezclada con la aridez de este lugar volcánico primitivo, ofreciendo su desnudez y oquedades, que sugieren formas fantasmales en los anocheceres calinosos.

¿Cuántos lugares como éste posee la isla? ¡Cuántos, también, se están perdiendo! Los tiempos cambian, y con él la fisonomía isleña toma caracteres diferentes. Desde un punto de vista es lamentable, y nos referimos a su peculiar carácter: parecernos a los demás es perder personalidad, y esto siempre cae en una vulgaridad manifiesta.

En nuestra visita hubiésemos querido captar los más mínimos detalles: la piedra del camino, tantas veces hollada; el tejado carcomido por el tiempo, guardador de conversaciones a la luz de la lumbre; los secretos de los barrancos; el contenido de voces que el aire trae de los lugares más bajos, y que suben montaña arriba desde las Casas Rojas, desde El Calvario, desde las Casas de Perera. El Homicián, esto y mucho más, nos brindaría si sabemos escucharle. Indudablemente es corto el tiempo de nuestra visita. Nos gustaría permanecer tiempo encumbrado en su más alta altura, allá donde las aves observan al hombre arrastrarse cumbre arriba o cumbre abajo: algo así como una experiencia, que actualmente sabría a nueva. Pero esta calma, estas buenas gentes, esta forma de vivir obligada por su disposición en la geografía isleña, hacen del Homicián un lugar virgen y privilegiado, que algún día perderá su encanto enmarañándose con nuevas épocas, en esta mezcolanza de rápidas y estrepitosas transformaciones.

lunes, 1 de noviembre de 2010

CARTA A UNA CASA QUE PERDIO EL TEJADO

El autor de éste artículo, que nunca publicó, fue Víctor Núñez Izquierdo (1918-1984). Fecha aproximada de su redacción: 1970. Está dedicado a una de aquellas viejas casas punteras, canarias, que fueron abandonadas y murieron en aras de una mala entendida modernidad.

Sí, fue un día cualquiera. ¿Cuántos años han transcurrido desde nuestro primer encuentro? Quizá sean tantos que no convenga recordarlos. Lo que sí cuenta, después de ese conocimiento nuestro, es haber permanecido saludándonos algunos años, cada mañana, en aquellas tempranas horas del estío, o algunas tardes, cuando la fresca brisa de la hondonada de Las Casas Bajas conducía el frescor de los barrancos muertos al pie de Los Dos Hermanos.

Recordemos, como primerizos pretendientes, los primeros momentos, los incipientes instantes de nuestras miradas en silencio. Yo por el camino, tú junto a él, recatada tras los visillos verdes de tu parral, adornada con los rojos geranios y los ocres claros de las plantas y hierbas del invierno. Mi caminar, después de la última curva, se hacía lento, reposado. En la distancia fuiste siempre mi primera mirada. Mirada distraída, pero directa a tu lugar. Entonces me resultaste protegida en el regazo fuerte del montañoso fondo de Anaga, porque tú, con tu blancura de cal sobre piel arrugada, con tu latones entrecruzados en forma de española peineta, donde más tarde el parral renacía en cada verano salitroso de esa vieja Punta del Hidalgo. Eras portadora de una estampa, de una vieja estampa de nuestro campo, marcando época, portadora de otras miradas que guardarías con celo. Puede que algún piropo y, por qué no, de algún beso enviado desde el camino por quién sabe qué señor que, rumbo a la plazoleta del tranquilo San Mateo, pasara con el pensamiento puesto en unos versos, para hacer más tarde un paseo hasta Las Delicias, entre el croar de las ranas y el vuelo de las gaviotas que, en la lejanía, marchaban aparejadas a sus nidales de Los Roques.

La historia, tu historia, principalmente, pudo ser abundante, porque frente a tí un viejo lagar isleño había permanecido. Viejos y cansinos camellos rondaron, tiempo ha, tu lugar y, desde tu mirador escondido, sabías de azúcares y de cañas, de cebollino de intenso olor y de rojos tomates que verrugaban las huertas de las laderas.

Qué podría seguir diciendo cuando, ahora, al asomarme a tu paisaje, no alcance a ver tu viejo tejado, que en tí constituía toda cualidad; tocado que perdiste, sin que el viento de las borrascas del invierno se atreviera a dañarlo. Esa bella estampa de ayer que jamás podrá ser sustituída. Mi decepción fue grande: Ni parral, ni tejado de coloreado aspecto, sin las flores de antaño y con las paredes desprovistas de la cal renovadora que siempre rejuvenecía. Todo se perdió..., la puerta verde, el patio empedrado con la destiladera esquinada, la ventanita que mirara al azul del mar, la peineta de frágiles varillas de aceviños, las viejas paredes elevadas por recias manos de marinos. Hoy, en tu lugar, hay una casa vieja con intenciones renovadoras. Todo es distinto, también más feo, adulterado. Puede que las hierbas de color ocre aún estén, puede que algún día la cal pretenda un milagro leve, pero...¿y tu tocado? ¿y el verde parral tras el que, en días de verano, mirabas al camino? Yo solo se que al cruzar por tu solar solamente oí el susurro del agua que en la lejanía se perdía, quizá rumbo a un lejano sitio donde aún se oyen de las ranas su leve croar.

jueves, 28 de octubre de 2010

ANTES DE...

Todo en la vida tiene su prehistoria. Como he dicho, la Punta era un lugar lejano, de difícil acceso y poco conocido. La gente llegaba si acaso hasta Bajamar, pero no se aventuraban a ir mucho más allá. Tal era el caso de la familia de mi abuela materna, que veraneaba desde principios del siglo XX en Bajamar y tenían una casa en propiedad frente a la iglesita del Gran Poder, en la esquina que da a la plaza. Pero eso no ocurría con la familia de mi abuelo paterno, aunque sí veraneaban en Bajamar, pero en casa de alquiler. Fue el caso de mi bisabuelo, Víctor Núñez Alonso, que en la primavera del año 1899 se desplazó a Bajamar a caballo para contratar una casa donde pasar el verano. Al llegar, sudoroso y sin pensárselo dos veces, se dió un baño en el Charco Redondo, que está al lado de Mariane. No lo confundamos con el charco del mismo nombre que hubo en la Punta.

Ese baño ansiado después de cabalgar desde La Laguna le costó la vida, pues falleció días después como consecuencia de una pulmonía. Habrían de pasar veintinueve años para que la familia de mi abuelo paterno retomara el gusto por el mar y volviera a la zona, pero en ese momento no ya a Bajamar sino a la Punta del Hidalgo. La llegada de la familia a la Punta fue por prescripción médica, cosa que ocurrió también con la familia de mi madre, y también en la Punta. La hermana menor de mi padre, siendo ya muy niña, se veía afectada por intensos ataques de asma, por lo que el médico D. Anatael Cabrera, le recomendó a mis abuelos que buscaran un sitio de costa para que mejorara su salud, huyendo de las humedades de La Laguna. Y a la Punta fueron en 1921, alquilando una casa en la Hoya Baja.

La mejoría de la niña fue palpable, hasta tal punto que mis abuelos decidieron comprar un solar y edificar una casa. La casa de mi abuelo fue la primera que hizo un veraneante en la Punta, hasta que tiempo después fueron llegando otras familias de La Laguna y Santa Cruz ante la bonanza del clima. Cuando digo casa de veraneo entiendo esa expresión tal y como lo hacían ellos en aquella época, muy lejos de nuestro concepto de vacaciones, pues las estancias en verano comprendían entre el mes de junio al mes de septiembre, cuando era inevitable regresar a la ciudad para poder participar en las Fiestas del Cristo. Pero el tiempo pasado en la Punta no se limitaba al verano, pues en muchas ocasiones pasaban también allí la Navidad y la Semana Santa.

La búsqueda y hallazgo de la salud fue una muy buena excusa para entablar una relación de afecto con un lugar y unas gentes que ya dura cuatro generaciones. Algo parecido ocurrió con familias como las de mi tía abuela Enriqueta Núñez y su esposo Eugenio Martín, D. Elías González, la familia Ramos Falcón, D. Carlos Nóbrega, los Ribot, los Cambreleng. Más tarde se unieron los Buenafuente Alonso, de la Cruz Chauvet, los Melo, los Bravo de Laguna, D. Basilio Francés y familia, el profesor D. Francisco García Fajardo y hermanas, las señoritas de Pinto, los Rull,... Dejo para el final a mi abuela materna, Bárbara Hernández Curbelo, que llegó tambíen a la Punta como consecuencia de una recomendación médica, pues su único hijo varón, siendo muy niño, también necesitó de los aires salutíferos de la costa para superar una grave enfermedad. De esos largos veraneos surgieron noviazgos y matrimonios, como fue el caso de mis padres.

En la Punta se establecieron lazos de amistad con algunas familias de la localidad que aún perduran entre sus descendientes, como es el caso de D. Felipe y Dña. Eleodora, con D. Celestino Ramos y esposa Dña. Juana, o con D. Sebastián Ramos,... Tiempo habrá, espero, de escribir sobre estas magníficas personas.

A MODO DE PROLOGO

Resulta difícil hablar con objetividad de un lugar que ha conformado aspectos claves de la vida de una persona o de un grupo de ellas. Este blog no pretende hacer una reflexión exhaustivo de lo que fue la Punta del Hidalgo desde 1950, la primera vez que estuve en aquel lugar con solo un mes de vida. No se trata de presentar un lugar geográfico, ni tan solo un paisaje o de hacer una análisis sociológico o histórico. Solo deseo trasmitir recuerdos y vivencias propias y de otros desde una perspectiva muy personal y, por lo tanto, subjetiva.

No se pretende llegar a nuestros días, al menos por ahora, y sí aportar la presencia de algunos personajes quizá olvidados o guardados en algún rincón de la memoria, y hacerlo desde la perspectiva de alguien que no nació allí, pero que en la Punta vivió los mejores días de su infancia y adolescencia.

Para nosotros, los de mi generación, que tuvimos el privilegio de vivir en un lugar alejado e ignoto -la Punta del Hidalgo fue "descubierta" por la mayoría de los tinerfeños en la década de los 60- la Punta costituyó una Arcadia feliz. Cierto es que para muchos de los que allí vivían no era así, pues la realidad cotidiana era mucho más dura, pero en la ignorancia de la infancia y la despreocupación de la juventud, aquel lugar constituyó un lugar mágico.

Los lugares de nuestras andanzas estaban en la costa de la Hoya Baja: el Arenisco y su Charco Redondo, la Cueva Mejía, la Cueva del Burro, el Puertito, el Roquete, la Bajeta,... La zona de la parroquia era solo de incursión semanal, subiendo endomingados para ir a misa por el Toscalito. Más allá era "allá alante", después de las casas de Perera, un lugar para ver las ruinas de la vieja iglesia, en cuyo solar se levantó después una Escuela Unitaria y más tarde el monumento al gran cantador Sebastián Ramos "El Puntero".

Costear hasta San Juanito era una odisea que se hacía una vez o dos durante el verano, pasando entre pencones, goros de cochino y montones de algas en putrefacción que soltaban un líquido color granate con un olor muy característico ya desaparecido. Para llegar a San Juanito pasábamos por las salinas que Celedonia y otras mujeres tenían en la costa y que todo el mundo respetaba.

La Hoya Alta era lugar prohibido para los chiquillos porque había que atravesar la carretera, y el Homicián estaba demasiado lejos y no nos ofrecía mayor interés por su propia lejanía, aunque su nombre resultara a la vez misterioso y exótico. Una excursión al año para ver las vistas de la costa desde allí arriba y oler aquella mezcla de hierbas salvajes que anunciaban la cercanía de los montes de Anaga, que eran coronados por nieblas al atardecer.

Punta del Hidalgo, tierra de leyendas, cuentos marineros, de cielos nocturnos cuajados de estrellas, ... de amistad y nostalgias.

Suscribirse a:

Entradas (Atom)